51.072 345 de brasileiros são a favor da tortura. 51.072 345 de brasileiros admitem o armamento da população. 51.072.345 de brasileiros aceitam a atuação das milícias. 51.072.345 de brasileiros concordam com a justiça feita pelas próprias mãos. 51.072.345 de brasileiros…

O Haiti é aqui. O Haiti não é aqui.

Começou assim. “Acabou Bolsonaro. Bolsonaro acabou”. Quem falava era um homem jovem, negro, com leve sotaque, que estava frente a frente com o presidente. Era um imigrante refugiado – o último dos homens na nossa escala social – diante da autoridade máxima do país. Um haitiano. Logo do Haiti! Essa palavra, sozinha, faz emergirem torrentes de outras palavras. É o nome dado à primeira colônia latino-americana a libertar-se da escravidão e a se tornar independente após uma revolução de escravos (1791–1804), inspirada na Revolução Francesa; foi a primeira república governada por descendentes africanos. Haiti, nome da canção de Gil e Caetano de 1993, que invoca esse ímpeto guerreiro e a sorte dos negros brasileiros, ainda tratados como escravos: “O Haiti é aqui. O Haiti não é aqui” – ..; Cité Soleil, favela do Porto Príncipe, capital do Haiti: lugar do massacre (2005) denunciado internacionalmente quando o exército brasileiro comandava as Forças de Paz da Onu que estiveram no país por mais de treze anos, a partir de 2004 após a deposição do presidente Jean-Bertrand Aristide. Cité Soleil muito lembrada agora, porque o então comandante das Forças Brasileiras era o general Augusto Heleno, atual chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro.

Palavras, palavras… O vaticínio do imigrante solitário diante do presidente, que finge não entender suas palavras, desencadeia também outros sons. Panelas, gritos, apitos se fazem ouvir do alto das janelas em todas as grandes cidades do país… e o bordão: fora Bolsonaro!

Em momento de grave crise política o governo continua desafiando as instituições, afrontando o Congresso, desrespeitando a lei. E crava um enunciado que parece ser seu último alento: é só uma gripezinha! Mais uma vez, palavras. Poucas. Elas estarrecem. Da pandemia nomeada pela OMS à gripezinha irresponsavelmente enunciada pelo presidente, esse deslizamento de sentido não é novidade, em se tratando de quem fala. Foram tantos enunciados bombásticos! E tantos desmentidos! Mal entendidos! Meias-voltas após palavras que caíram mal, que desrespeitaram, que segredaram ameaças…

Tudo começou com palavras, afinal. O candidato que fugiu do diálogo, dos debates, dos confrontos, escondeu-se no WhatsApp, no Twitter – lugares de palavras. De lá se dirigiu ao eleitor. Elegeu-se. E deu prosseguimento à sua sanha – de novo pelo Twitter, pelo Whatsapp. Foram dezenas, centenas… de palavras: todos os dias umas poucas, mas que ressoavam por horas, dias, nos jornais e tvs.

O que faz com que as palavras possam ser ditas pelo seu sentido e pelo seu contrário, sem pejo? Que não se acredite mais nelas, nem tampouco nos desmentidos? Nem nos desmentidos dos desmentidos? O que faz com que essas palavras não valham nada, mas que tenhamos de ouví-las, respondê-las, com elas lidar sempre, sem parar?

Quem pode responder a essas angustiantes perguntas é o poeta, tradutor, crítico e autor do livro A palavra falsa: Armand Robin [1]. Um homem de palavras. Que manteve por vinte anos uma publicação, um boletim de três a cinco páginas intitulado “A situação internacional segundo as rádios estrangeiras”. Resultado de sua análise da propaganda política emitida pelas rádios mundiais durante a Segunda Guerra e todo o período da Guerra Fria, A palavra falsa é como um grande poema sobre a propaganda política, com a qual o autor conviveu e sobre a qual refletiu ao longo de seu com ela.

[1] A ser publicado pela Editora n-1 ao final de 2020.

O boletim tinha entre trinta e quarenta assinantes dentre embaixadas, jornais, o próprio Ministério das Relações Exteriores da França, o Vaticano… Por dominar muitas línguas, Robin ouviu e estudou profundamente a propaganda das rádios russas, nas suas línguas originais, para toda a URSS, e publicou por 21 anos sua análise do que aquelas palavras escondiam. Entendeu a lógica do funcionamento da linguagem totalitária, que busca vergar as mentes e impor aceitação. Para ela não importa a verdade. Nem a mentira. Ela busca a eficácia. Ela é ação. Robin entendeu o que acontece aos homens que ouvem, todo dia, que a colheita de trigo cresceu, quando a fome lhes bate à porta. Eles percebem que as palavras não correspondem a mais nada de verdadeiro, que perderam o seu lastro. E que podiam, assim, ser usadas para dizer qualquer coisa.

O sentido desapareceu – constata Robin. E com ele toda a experiência humana que, ao longo de séculos de dor, o construiu. As palavras nascem do sangue, elas trazem a memória do conflito e do sofrimento. Haiti. E quando se mata o seu sentido, mata-se o espírito humano que lhes deu vida.

Mas não foi só na Rússia que Robin detectou essa matança do verbo. Ele ouviu também todas as rádios internacionais dos países ocidentais, desde a Voz da América e da BBC até as rádios da América do Sul. E apontou um fenômeno de osmose entre as rádios não-russas, e as que emanavam do regime totalitário. Com pequenas nuances que as distinguiam, sempre a mesma finalidade de encolher sentidos, de forjar mentes – de matar o verbo e o espírito. Eficácia, ação… em lugar de sentido.

Agora que vivemos sob o império das palavras desse que mal as conhece, mas que é movido pelo desejo do poder, é tempo de ler Robin. Para aprender que não se trata mais de mentira, de verdade, mas da matança do que a humanidade construiu ao longo de sua existência. Do que faz de nós, humanos – o Verbo.

Há algum tempo já emergiu no Brasil a intuição de que, por meio da palavra, um violento embate está sendo armado. Faz tempo que se escreve propositalmente errado nas redes, como para mostrar o estrago feito nas palavras pelo seu esvaziamento: justissa, stfinho, stfede, Çupremo… Parece que as palavras devem carregar no seu próprio corpo a cicatriz dessa amputação maior: a perda do sentido.

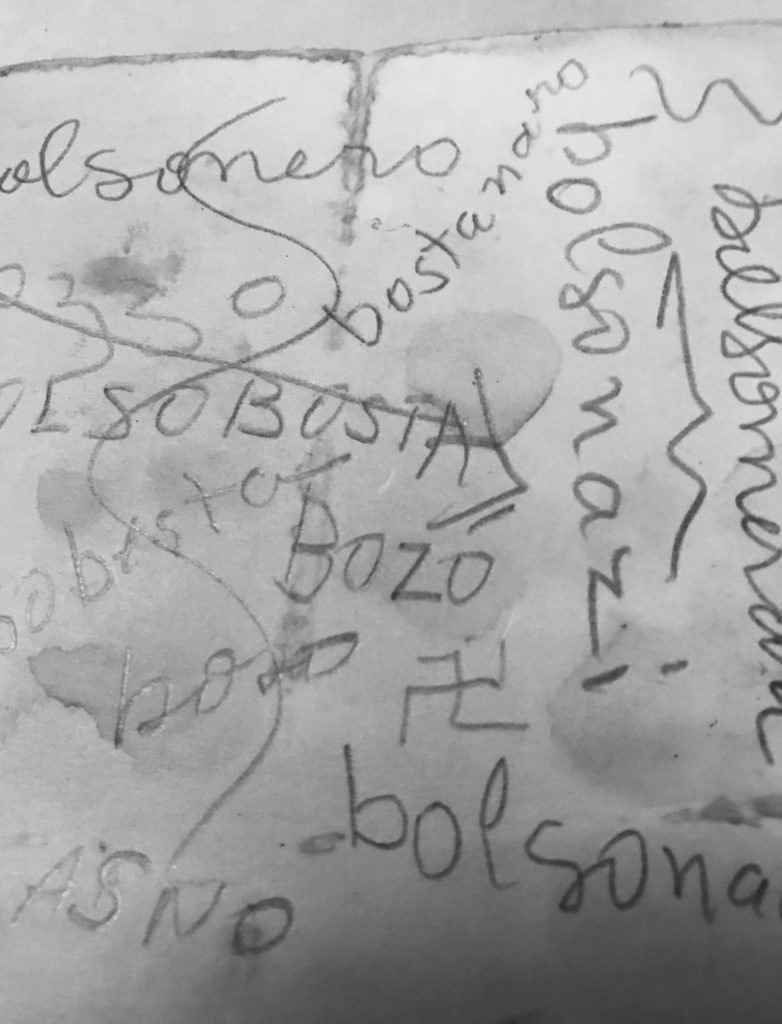

Que dizer então do modo como é tratado o nome daquele que, em princípio, fala a todos e por todos? Que seria uma espécie de portador do sentido da nação? Começou com Bozo, não por acaso o nome daquele que brinca com os sentidos, o palhaço, E ainda era com maiúsculas. E seguiram-se: bhozzo, bozó, bolsonazi, bostanaro, beocionaro, boçalnato, bolsoasno…e ainda bozovírus, bozocorona, coronaro, bolsonero – já é imensa a lista de nomes que estão deixando a categoria de substantivos para se tornarem … adjetivos. Numa de suas recentes crônicas o escritor Luís Fernando Veríssimo prenunciava que a palavra Bolsonaro se tornaria um adjetivo. Também numa de suas últimas crônicas, o humorista Gregório Duvivier já a transformava em adjetivo, adotado para dosar qualidades tóxicas: um bozo, dois bozos para medir a quantidade de mentira, cem bozos para a má fé má fé…

Esse fenômeno de linguagem é um fenômeno político que nos atravessa e nos compõe; ele permeia a sociedade, é uma das manifestações mais diretas, porque instintiva, dos que não querem aceitar a morte dos sentidos; intuitiva, não pode ser premeditada, nem tampouco controlada. É uma forma de rebeldia solitária, mas generalizada – como uma resistência não mais por meio da palavra mas na materialidade mesma de seu corpo.

Robin teria gostado…

Pense no Haiti…

Reze pelo Haiti…

Stella Senra, 3 de abril de 2020.

Publicado no site da Editora N-1.