51.072 345 de brasileiros são a favor da tortura. 51.072 345 de brasileiros admitem o armamento da população. 51.072.345 de brasileiros aceitam a atuação das milícias. 51.072.345 de brasileiros concordam com a justiça feita pelas próprias mãos. 51.072.345 de brasileiros…

O último círculo

“Mil anos de guerras, mil anos de festas! São os meus votos para os Yanomami. Será uma esperança morta? Temo que sim. Eles são os últimos encurralados. Uma sombra mortal avança de todos os lados… E depois? Talvez nos sintamos melhor depois, uma vez rompido o último círculo desta liberdade derradeira. Quem sabe poderemos dormir sem despertar nenhuma vez… Qualquer dia haverá perto do chabuno torres de poços de petróleo, no flanco das colinas valas de garimpeiros de diamantes, policiais nas entradas e lojas nas margens dos rios… Por toda parte, a harmonia…”

Pierre Clastres, 1971.

Como fotógrafa, o nome de Cláudia Andujar está para sempre associado ao dos Yanomami. A eles dedicou grande parte de sua obra e de sua vida, sem diferenciar do registro das suas imagens o esforço para defendê-los das terríveis conseqüências do contato com o branco. Se o que confere uma qualidade ímpar a sua experiência é esse duplo comprometimento, “Marcados” pode ser tomado como paradigmático da intimidade rara entre estética e postura ética que distingue a obra da fotógrafa. Ao mesmo tempo, esse conjunto de fotografias merece destaque por constituir, provavelmente, a mais incisiva abordagem jamais feita por Cláudia da delicada questão do contato.

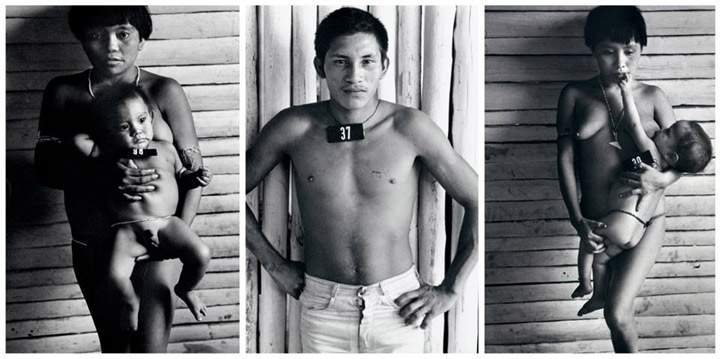

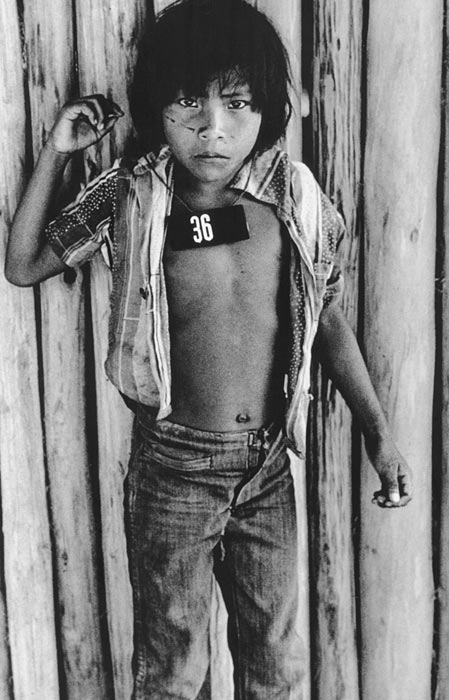

O trabalho é composto por uma série de fotos de Yanomami realizadas entre 1981 e 1983, por ocasião da viagem de um grupo de trabalho que contou com a presença de Cláudia Andujar, dos médicos Dr. Rubens Brando e Dr. Francisco Pascalichio[1]. O objetivo era fazer um levantamento da situação e da saúde de todos os grupos em contato com o branco, além de coletar dados para a futura demarcação de seu território – tarefa que tinha como exigência inicial, evidentemente, a identificação de toda a população visada. Como os Yanomami não têm nome próprio, adotou-se o método consagrado desde o século XIX para a identificação dos chamados povos selvagens: uma fotografia com um número preso ao corpo. Além do extenso trabalho fotográfico exigido pelo empreendimento, Cláudia ainda desempenhou outras funções dentro do grupo de trabalho: a coleta de dados diversos sobre as aldeias Yanomami, sobre a organização de suas sociedades, sobre o estado de saúde das populações visadas, além de elaborar o registro por escrito de todas estas atividades.

[1] Organizado em 1980, o grupo de trabalho com a participação de Cláudia Andujar, então Coordenadora da CCPY (Comissão pela Criação do Parque Yanomami), dos médicos Drs. Rubens Brando e Francisco Palichio era patrocinada pela organização dinamarquesa IWGIA (International Workgroup for Indigenous Affairs).

“Marcados” é composto pela reunião de 105 das imagens que resultaram desta visita. Seu caráter paradigmático é definido, em primeiro lugar, pela abrangência da população fotografada: a visita que deu lugar à representação fotográfica desta população de difícil abordagem foi, aliás, a primeira e única jamais realizada a todas as regiões brasileiras habitadas por Yanomamis em situação de contato. Também a grande extensão da área percorrida torna o empreendimento do grupo um feito raro, e contribui para realçar o grande porte do trabalho fotográfico que dele resulta: tanto que, até hoje, Cláudia ainda é o único visitante a ter percorrido todas estas regiões e a ter tido contato com toda a sua população.

Constitui também uma característica importante de “Marcados” a existência de um minucioso relatório, escrito pela própria fotógrafa, que apresenta um panorama detalhado das condições de vida dos Yanomami naquele momento. Além de servir como um documento único sobre a situação em que foi feito o trabalho fotográfico, esse texto exaustivo comprova o íntimo convívio, o conhecimento que Cláudia acumulou, ao longo dos anos, do modo de vida dos Yanomami, de sua sociedade, de suas relações entre si e com o habitat.

“Marcados” é ainda um trabalho incisivo por retomar, de modo mais veemente que nunca, a questão central ao trabalho da fotógrafa – as conseqüências desastrosas do contato – focalizando de modo arrojado a ambigüidade que permeia as relações entre brancos e índios.

A marca

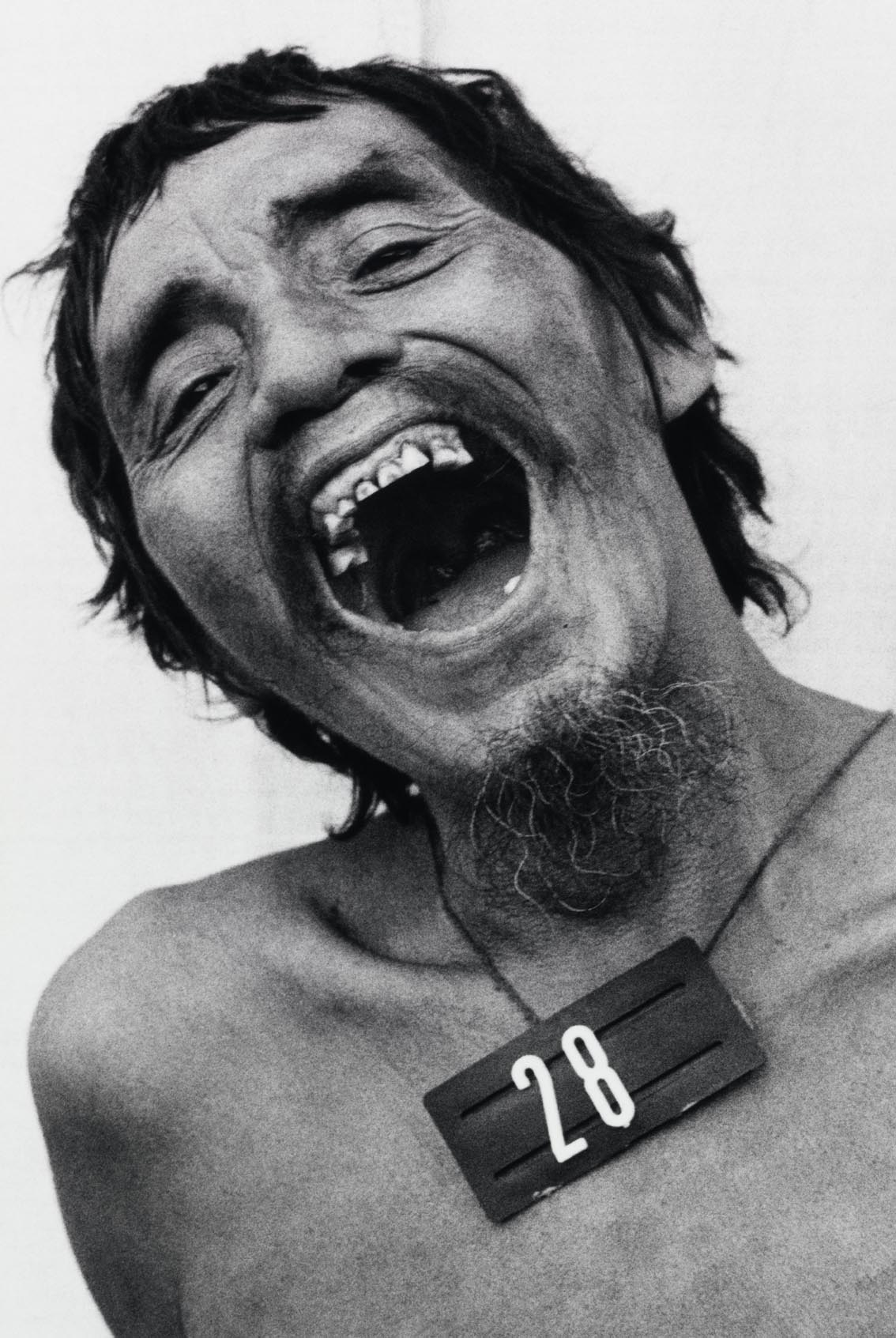

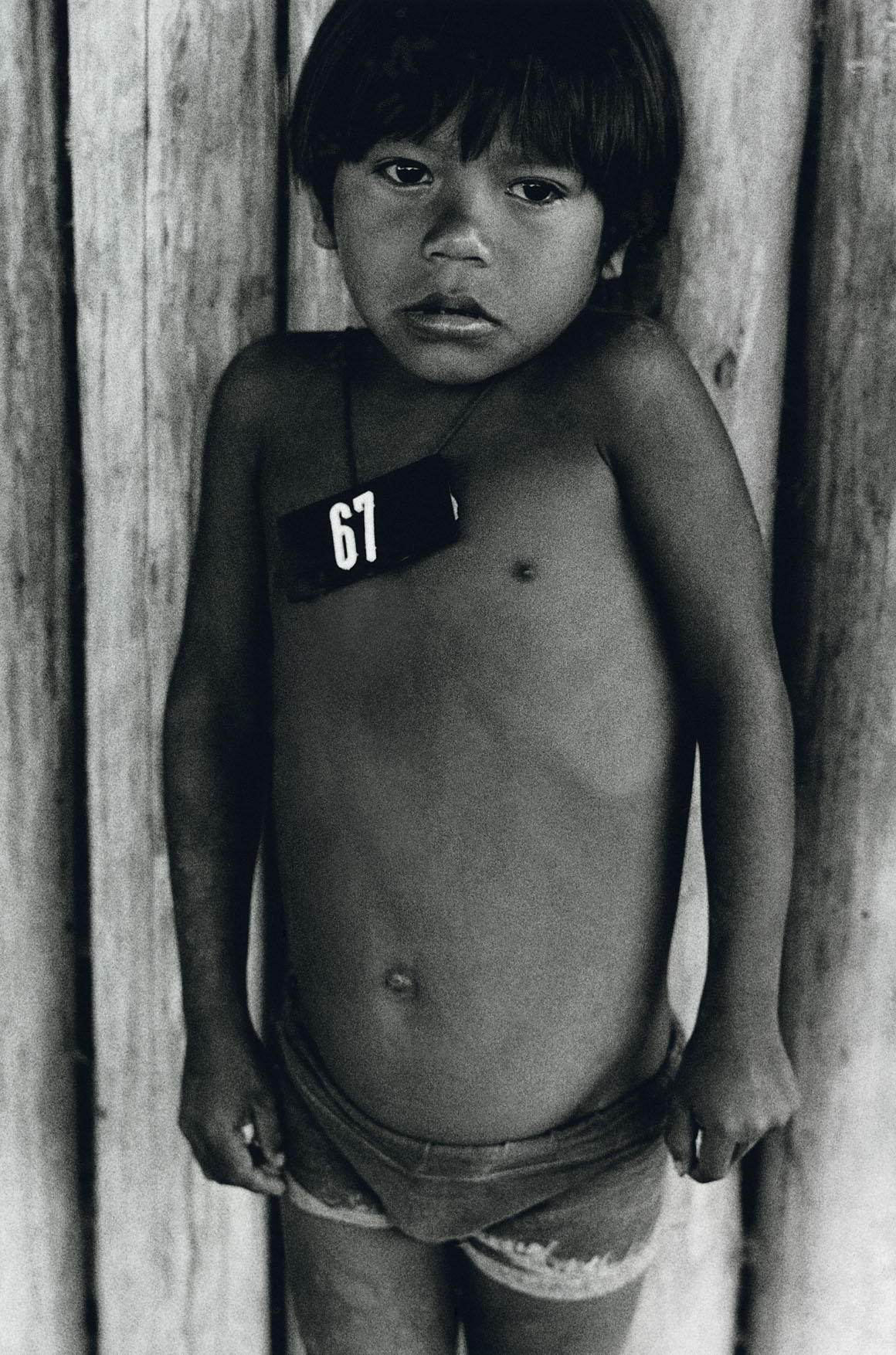

Por mostrarem homens, mulheres e crianças indígenas portando docilmente números que provavelmente sequer conhecem, estas imagens à primeira vista incongruentes provocam, mais que estranhamento, um choque: choque diante do que aparenta ser uma intervenção programada pelo branco, contra uma população certamente inocente tanto dos objetivos quanto das conseqüências de tal marcação. Dispostos sobre corpos por tradição habituados à marca, os números sugerem um procedimento de identificação, como se esta população indefesa estivesse sendo contemplada com uma identidade – esta invenção do mundo branco – que a inscreveria na sociedade moderna, da qual conheceu praticamente apenas a violência: contra sua terra, sua sociedade, sua cultura, suas vidas.

Como se sabe, a marca sobre o corpo se prestou, ao longo da história, ao controle das populações por um poder dominante. Ela foi e continua sendo usada todas as vezes que os corpos são objetivados por um poder absoluto: foram muitos os sistemas de marcação por meio dos quais o poder se manifestou – e ainda se manifesta – inscrevendo-se diretamente nos corpos; assim como, ao longo da história, foram muitas e de diferentes origens as vítimas desta violência.

“Marcados” é um trabalho permeado pela dor, que ao mesmo tempo choca e mostra a face traumática do contato. Pois é desse mau encontro que se trata, do mau encontro com o branco que, desde a sua chegada entre os indígenas até os dias de hoje não parou de desestruturar as suas sociedades, de trazer a doença, a morte, de levar ao aniquilamento – ao genocídio, enfim – centenas de povos selvagens. Ao mesmo tempo, associada ao desaparecimento dos índios, a presença dos números em cada foto torna presente um outro trauma, este do mundo ocidental: os campos de concentração, onde o número também foi usado para discriminar e levar à morte milhões de seres humanos – uma experiência vivenciada por Cláudia, que ali perdeu o pai e a família paterna. Em algum lugar de sua obra, o escritor alemão Heiner Muller já vira esta mesma relação quando afirmou que o nazismo fez, na Europa, o mesmo que esta fizera nas suas colônias; a morte nos campos de concentração seria, deste modo, o contraponto da destruição de milhares de povos selvagens, de suas sociedades e de suas culturas pelo colonizador.

Mesmo que os números colocados nos Yanomami tenham dado origem a um certo tipo de identificação, longe da devastação empreendida pela sociedade branca, a situação que deu origem às fotos de “Marcados” tem, assim, o poder de inverter a associação histórica entre o número e a morte: pois agora a marca não é mais o sinal da condenação final, mas tem o objetivo oposto de salvar vidas de homens, mulheres e crianças: esses Yanomamis foram “marcados” pelo branco não para morrer, mas para viver.

Morte e vida – é o tênue limite que separa e reúne esses opostos, ou a dupla função da marca que Cláudia interroga em “Marcados”. Vítimas do rastro de morte deixado pelo branco, e dele dependendo para sua salvação, os Yanomami são, a um só tempo, condenados à morte e prometidos à vida. É desta ambigüidade constitutiva do contato – ambigüidade que não deixa de fora nem o próprio ato de fotografar – que “Marcados” trata com rara ousadia.

O trauma

Em seus últimos trabalhos, Cláudia tem recorrido a procedimentos como fusões, backlights, instalações, projeções, que os deslocam do campo documental no seu sentido mais consagrado, para aproximá-los de outras práticas artísticas contemporâneas. Prosseguindo nesta mesma direção, “Marcados” é apresentado sob a forma de uma série, constituída pela repetição de dezenas de fotografias de índios que partilham uma mesma marca, um número. É esta repetição que dá lugar ao entendimento do aspecto traumático do trabalho.

Em seu livro The Return of the Real, o crítico Hal Foster postula uma “volta do Real” na arte contemporânea, volta que se daria por meio da mudança de uma concepção da realidade como efeito de representação do real para algo que resultaria do trauma – o que ele denomina “realismo traumático”. Apesar dessa análise ter sido desenvolvida para um contexto – o minimalismo e a Pop art americanas – muito diferente daquele que abriga a obra de Cláudia Andujar, o exame que o crítico faz do modo como o trauma aparece no trabalho de Andy Warhol – um trabalho que não se aparenta tampouco ao da fotógrafa – fornece indicações de grande validade para o entendimento do aspecto traumático de “Marcados” .

Segundo Foster, há na obra de Warhol uma repetição compulsiva posta em jogo por uma sociedade de produção e consumo em série. Chocado por esta sociedade, o artista tomaria aquilo que produz esse choque como uma defesa mimética contra esse choque. Se não é possível vencer esta sociedade – esta seria a sua estratégia – melhor aderir a ela e expor seu automatismo, e até seu autismo por meio do próprio exemplo excessivo[2].

[2] Foster,H. The return of the real – The avant-garde at the end of the century. The MIT Press, Cambridge, Massachusets, Londres, 1996. pp 130-139.

O crítico busca de início, no pensamento de Freud, o entendimento da repetição como defesa contra o choque. Esvaziar o efeito é uma das funções da repetição, dirá o fundador da psicanálise: repete-se um acontecimento traumático (em ações, em sonhos, em imagens) para integrá-lo numa economia psíquica, numa ordem simbólica. Foster não confere, entretanto, à repetição tal como Warhol a coloca em cena, a mesma função restauradora preconizada por Freud. “ …(a repetição em Warhol) não visa o domínio do trauma” escreve ele, “nem a paciente remissão do objeto do luto (…), mas sugere na melancolia uma fixação obsessiva no objeto”. Na obra de Warhol a repetição seria assim, a um só tempo, “uma prevenção contra a significação traumática e uma abertura para ela, uma defesa contra o afeto traumático e a produção dele”[3].

[3] Foster,H. op. cit. p. 132.

Para desenvolver sua noção de “realismo traumático” fundando-se na analogia entre discurso psicanalítico e arte visual, Foster recorre ainda ao pensamento de Lacan, por ser aquele que, a seu ver, propicia uma mediação entre ambos os discursos ao relacionar a repetição e o real à visualidade e ao olhar. Lacan vê o trauma como resultado de um encontro falhado com o real; como falhou, dirá ele, o trauma não pode ser representado, mas apenas repetido; aliás, ele tem de ser repetido. O que leva o crítico a observar que, na obra de Warhol, “a repetição (…) não é nem reprodução no sentido da representação (de um referente) nem uma simulação (de uma pura imagem, desligada do significado). Ela serve, antes, para velar como um anteparo o real entendido como traumático; mas é exatamente esta necessidade que aponta para o real e, neste ponto, o real rompe o anteparo da repetição” [4]. Separando-se, a partir desse momento, do ponto de vista lacaniano que situa tal ruptura menos no mundo que no sujeito, entre a percepção e a consciência de um sujeito tocado por uma imagem (o que o psicanalista chama de tuché), Foster situará, por sua vez, o trauma na própria confusão entre sujeito e mundo, entre o dentro e o fora.

[4] Foster,H. op. cit. p. 132.

É esse deslocamento que permite ao crítico fazer uma aproximação entre o ponto traumático lacaniano (tuché) e a noção barthesiana de punctum: aquilo que numa fotografia fere o sujeito, para sugerir que enquanto Barthes analisa o punctum em termos de detalhes do conteúdo, em Warhol o punctum está menos nos detalhes do que no espocar repetitivo da imagem. Esse espocar, assim como um deslizar de registro ou uma cor lavada seriam, para Foster, os “equivalentes visuais” de nosso encontro falhado com o real: o que lhe permite afirmar que, na obra de Warhol, a primeira ordem de choque é velada pela repetição da imagem; mesmo que esta repetição possa, por sua vez, produzir uma segunda ordem de trauma, aqui ao nível da técnica, quando o punctum rompe o anteparo e permite que o real irrompa.

A análise que Foster faz da repetição em Warhol fornece elementos decisivos para entendermos como “Marcados”, por sua vez, trabalha o trauma. Façamos, de início, uma primeira ressalva: aqui estamos no terreno da fotografia, da reprodução de um referente (no caso, os índios) no sentido da representação; mais precisamente, no campo da fotografia documental, justamente aquela que reivindica com maior insistência a justeza da representação fotográfica. Por isto mesmo, em vez de repetir uma mesma imagem (como a Marylin de Warhol), cada uma das fotos de “Marcados” mostrará um índio diferente; enquanto a repetição, ainda no nível do referente, será dada pela marcação de todos os corpos, pelo número que cada um deles porta.

Sabemos que o número posto no corpo de seres humanos é uma imagem pesada de sentido para o mundo ocidental, que o associa à morte de milhões de seres humanos nos campos de concentração. É este sentido forte agregado ao número que “Marcados” reitera por meio da constituição das fotos dos Yanomami em série; e que nos leva a ver na repetição de corpos com números “a repetição de um evento traumático” – a morte de homens, mulheres e crianças nos campos de concentração. É ao fazer ecoar, um no outro, os dois acontecimentos, o morticínio Yanomami e a morte nos campos de concentração, que “Marcados” nos faz perceber o contato como uma situação por sua vez também causadora de trauma – o trauma dos Yanomami.

Mas vimos que Foster identifica ainda, por meio das noções de tuché e de punctum, um outro tipo de repetição na obra de Warhol – desta vez no plano da técnica. Com efeito, é com a ajuda do pensamento de Lacan e de Barthes que ele pode apontar o aspecto afetivo da obra: é a repetição dos respingos de tinta, das cores lavadas e de outras técnicas utilizadas pelo artista que teria o poder de “tocar” diretamente o espectador, para além do seu entendimento – ou seja, ela é que “produziria”, por sua vez, o trauma.

Também em “Marcados, existe uma repetição de ordem semelhante, mas com sentido inverso – se assim se pode dizer. Notemos em primeiro lugar que a repetição não se dá propriamente ao nível da técnica, mas sim do procedimento, da repetição de um mesmo procedimento: a transformação de cada uma das fotos de identificação em retrato. Além disso, em vez de “produzir” o trauma – como os respingos de tinta em Warhol – o retrato parece ter, aqui, a função reconhecida por Freud de “restaurar o equilíbrio psíquico”, restituindo a humanidade que o branco destruiu nos Yanomami: enquanto em Warhol a nova ordem da repetição escaparia à função restauradora permitindo, no sentido lacaniano, que o real “irrompa”, fiel ao espírito da foto documental Cláudia permanece no terreno da remissão do objeto do luto, buscando devolver aos índios, por meio do seu retrato, a dignidade que o contato teria aniquilado.

Nesse sentido seria possível dizer que “Marcados” assume, ainda, um sentido emblemático: desde que esta reiteração do gesto restaurador – restituir aos Yanomami a sua humanidade – seja entendida como o móvel de todo o trabalho fotográfico de Cláudia Andujar.

Da foto de identificação ao retrato

Como se sabe, a foto de identificação tem sua origem nas práticas judiciária, policial e médica que deram lugar a um tipo de conhecimento voltado para o controle das populações. Por meio da imagem fotográfica foram criadas, no século XIX, verdadeiras “tipologias” que permitiram identificar não apenas o criminoso (Bertillon), o louco (Charcot), mas o “diferente”: com a facilidade do transporte e o aumento das viagens nesse período, os álbuns de fotografias de caráter etnográfico introduziram a moda das fotos de povos desconhecidos e distantes.

A combinação da foto criminal com os dados antropomórficos, proposta pelo Chefe de Polícia de Paris André Bertillon, está na origem dos atuais sistemas de identificação: o detido devia ser fotografado de frente e de perfil e a foto devia ser acompanhada de certas medidas, como as do crânio e da face. Foi nesse período da história da fotografia, em que só os dois extremos da sociedade eram fotografados – os ricos e os criminosos –, que se constituiu uma estética apropriada para cada um desses dois segmentos: os ricos deviam aparecer em meio a uma profusão de símbolos de poder (cortinados, colunas, mesas, cadeiras decoradas); seu olhar não podia se dirigir à câmera, mas devia contemplar a distância, num gesto de elevação; e seu corpo tinha de ser tomado por inteiro. A foto policial e judiciária, por sua vez, buscava sublinhar a “nudez social” do futuro delinqüente, despojando-o de toda a encenação que acrescentava valor ao retrato burguês. Fotografava-se sem fundo, ou com um painel preto ou branco, a meio corpo ou pelo busto (às vezes o fotografado tinha até os pés nus), de camisa aberta, mangas arregaçadas, encostado na parede com os braços em cruz – o mais direta e cruamente possível. Se o retrato burguês tinha por objetivo valorizar o indivíduo, a desindividualização começa com a foto policial e judiciária [5].

[5] É nesses termos que está colocada a origem da foto de identificação em Serén, MC. Murmúrios do tempo, Ministério da Cultura/Centro Português de Fotografia, Lisboa, s/d.

Um livro recente fornece um exemplo extremo do controle por um poder absoluto, por meio da foto de identificação. Trata-se de uma coleção de fotografias de identificação criminal de prisioneiros políticos – homens, mulheres e crianças, marcados por números durante a vigência do regime de Pol Pot, no Camboja – à espera de um julgamento cujo resultado já era conhecido de antemão (quase ninguém escapou com vida das prisões de Pol Pot). Aterrorizantes, as imagens são inteiramente fiéis aos padrões considerados objetivos das fotos de identificação: frontalidade, olhar voltado para a câmera, tela de fundo branca (muitas vezes improvisada, denotando o arranjo ou a pressa que a situação exigia), enquadramento pelo busto – só contrariado quando se trata de dois ou mais prisioneiros algemados um ao outro, ou de alguém com um defeito físico que contribui para a sua identificação (um homem com uma perna só, por exemplo, será enquadrado de corpo inteiro). As mães de crianças de colo são fotografadas ao lado dos filhos, condenados também, provavelmente, ao mesmo destino dos adultos [6].

[6] The Killing Fields. Chris Rily e Douglas Niven, org. Twin Palmes Publishers, Santa Fé, New Mexico, 1996.

Acentuando a degradação que a prisão lhes impõe, dentre esses detidos muitos usam roupas sujas e rasgadas, além de mostrarem sinais de maus-tratos, fraqueza ou doença – quando não aparentam já ter perdido a razão. Pelas expressões dos prisioneiros, é evidente que todos já conhecem de antemão o seu destino; por isto, apesar do respeito às normas frias da foto criminal (ou por causa delas), é quase insuportável encarar esses rostos dos quais a morte já se apossou, e cujos olhares mal ousamos sustentar.

As fotografias de “Marcados” não foram feitas em nome de um regime autoritário. Mas a identificação continua fazendo parte – tanto para o bem quanto para o mal – do sistema de controle edificado pelo mundo branco[7]: esta ambigüidade não escapa, de resto, a Cláudia, que intitulou a primeira versão desse trabalho, na forma de uma instalação, “Marcados para viver, marcados para morrer”[8]. Por sua vez, os Yanomamis fotografados não partilham as mesmas expressões dos prisioneiros cambojanos: muitos deles ainda guardam uma docilidade comovente, que torna ainda mais pungentes as imagens de “Marcados”.

Apesar de respeitar a algumas das normas da foto de identificação: frontalidade, olhar para a câmera, presença de um fundo (mesmo se tratando do fundo “natural” do lugar: paredes, cercas), Cláudia não preserva tal estética em nome da “frieza” que esse gênero de fotografia defende, ficando longe da neutralidade e da distância que ela coloca entre o espectador e a imagem. Além disto, escapando ao efeito de desindividualização característico da operação de identificação, ela utiliza uma série de recursos para “desviar” a foto de identidade, transformando-a num verdadeiro retrato que nos aproxima de seres humanos com suas fisionomias, seus traços e expressões próprias.

[7] A questão da identificação cria uma série de situações ambíguas entre índios e representantes da sociedade branca. No dia 25 de junho de 2007 a Folha Web noticiou que o índio Ivam Irãxiliana foi impedido de embarcar num avião, mesmo com autorização da FUNAI para viajar, porque não tinha, como os brancos, uma carteira de identidade. Os índios têm direito à carteira de identidade, mas raramente têm o documento dada a sua dificuldade para atender às inúmeras exigências para obtê-lo (dentre elas, a certidão de nascimento). As autoridades não podem impedir suas viagens desde que estejam munidos de autorização da FUNAI.

http://www.folhabv.com.br/noticia.php?editoria=cidades&ld=24058

[8] Com o título “Marked for life, Marked for death” a instalação foi mostrada na exposição “Citizens”, no Pitshanger Mannor Gallery & House, Londres, 2005. Curadoria de Cynthia Morrison-Bell e Laymert Garcia dos Santos.

A captação desses sinais próprios começa pela adoção de um enquadramento mais flexível, que permite à fotógrafa valorizar detalhes ou posturas peculiares e acentuar, com sutileza, nuanças nos olhares que se dirigem à câmera. Quando há algum adereço, roupa ou gesto que caracterize a figura, por exemplo, o campo se abre para captar o retratado, ora até à cintura, ora até às pernas, ou de corpo inteiro. Além disto, em vez de recorrer a um fundo artificial, ela tira proveito do fundo natural do lugar, ressaltando a relação figura/fundo. Se o fundo sugerir o ambiente em que se encontra o retratado – como, por exemplo, a cerca de troncos presente em muitas das fotos – além de prestar-se a caracterizar o entorno e a pôr em evidência a situação de improviso em que as fotos foram realizadas, ele será plasticamente valorizado. Muitas vezes não haverá propriamente um “fundo”, situação da qual ela também tira proveito fazendo, no sentido oposto ao da foto de identificação, seus personagens praticamente “emergirem” do negro. Contrariamente à iluminação direta das fotos de identidade, Cláudia acolhe e explora a luz diferenciada de cada ambiente; e, escapando ao “achatamento” das fotos de identidade, explora as sombras sobre os rostos para destacar expressões, realçar traços.

Consagrado como representação do sujeito, o retrato deu origem à pose, a esse momento de “concentração em si mesmo” – como denominou Roland Barthes – que permite ao fotógrafo captar a “interioridade” do retratado e, a este, “construir” o modo como deseja ser visto [9]. Hoje banalizado, sem a solenidade de seus primeiros tempos, o retrato já se desfez há muito da busca de “profundidade”, mas ainda não suprimiu inteiramente a pose que, mesmo tendo dispensado a “concentração” em si, ainda pode passar por algum tipo de mise-en-scène do sujeito – mesmo que se trate de mostrar a sua falência.

[9] Barhes, R.La chambre claire – Note sur la photographie. Cahiers du Cinema/Gallimard/Seuil, Paris, 1980.

Evidentemente Cláudia não dispõe propriamente de “sujeitos” diante de sua câmera, como no retrato tradicional; nem de uma suposta “interioridade”, pronta a ser descoberta. Tampouco seus retratados são dotados, por sua vez, do “sentido” da pose. Mas em lugar de tomar esta espécie de “descompasso” como uma falha, a fotógrafa faz dele o objeto mesmo de suas fotos, buscando mostrar o modo como cada um dos índios se comporta frente à nova situação; mais que isto, a escolha do retrato lhe permite tomar a própria fotografia como um operador do contato, como mais um elemento exterior ao mundo dos índios, com o qual eles têm que se defrontar.

Atenta ao modo como cada Yanomami se põe ou é posto diante da câmera, ao seu comportamento e, às vezes, até à sua “pose”, Cláudia procura captar os diferentes níveis de aproximação com o branco, do mais antigo ao mais recente, tornando visível uma nova espécie de “dinâmica” dos corpos e dos olhares que o contato inaugura.

No primeiro caso – o contato mais recente – o desconhecimento do ritual fotográfico, a ausência da pose ou, muitas vezes, a inversão do regime de olhares que caracteriza o retrato se torna evidente. Um dos melhores exemplos está na foto do jovem índio nu: o enquadramento do corpo inteiro, que nos permite ver sua nudez e seus adereços já nos alerta para esta sua condição; mais eloqüente ainda, entretanto, é o seu olhar, que não se dirige propriamente para a objetiva e não demonstra ter consciência, como na pose, de que é esta que o olha. Invertendo a economia de olhares que caracteriza o dispositivo fotográfico, é ele quem olha (e, aparentemente, bem divertido) para a curiosa cena à sua frente – como se a câmera (e o fotógrafo) é que estivessem “se oferecendo” ao seu olhar, numa “pose”.

O caso do índio mais maduro que parece dar uma gargalhada, enquadrado muito de perto e em diagonal, é também um bom exemplo de contato recente. À estranheza desse enquadramento – ou será por causa dele? – se junta a dificuldade em “ler” sua expressão: será mesmo uma gargalhada? Um sorriso? Um esgar de susto diante da máquina?

Dentro desta mesma população são captados os mais belos e misteriosos olhares que, também ignorando a câmera, parecem inaugurar um mundo de nós desconhecido: é o caso do jovem quase adolescente que parece esconder uma chama dentro dos olhos; e da mãe com uma criança ao colo e o olhar doce, ligeiramente abaixado, como se apenas roçasse a pele do filho.

Pela sua naturalidade, as crianças são as que demonstram mais claramente suas reações diante da situação desconhecida da pose. Elas deixam claro pelo temor, pela angústia e pelo medo com que olham para a câmera, o quão ameaçador lhes parece o ritual fotográfico. Ora sozinhas, ora no colo, ora seguradas por mãos cujos donos nem sempre podem ser vistos, as crianças visivelmente não querem “entrar” no quadro. Incapazes do entendimento dos maiores, as crianças menores também se sentem, de algum modo, ameaçadas pela situação nova: choram ou ainda trazem no rosto as marcas das lágrimas. Nuas nos braços das mães também quase sempre nuas, elas parecem constituir com estas um só corpo, de tão estreito é o laço que as une. É assim, rodeada de um emaranhado de braços que mais lembra uma escultura, que o retrato de uma dessas crianças, ainda em lágrimas, mostra o cuidado, a proteção e o amor de que elas são o objeto entre os Yanomami [10].

[10] Um anúncio publicado na seção de animais dos classificados da Folha de Boa Vista diz respeito ao destino cruel que o mundo branco pode dar a estas a crianças. “Vendem-se filhotes de Yanomami com 1 ano e seis meses. R$ 1.000,00. Tratar 9971 3287”, diz o jornal. O responsável pelo anúncio, Paulo César, acusado de ato discriminatório contra população indígena e incitação de segregação racial foi condenado a dois anos de prisão, substituídos por sanções restritivas de direito. Folha de Boa Vista: “Venda de Yanomami. Juiz condena anunciante por preconceito”, 31/3/2005. In Relatório Nacional sobre os Direitos Humanos no Brasil – 2002-2005, USP/ Pró-reitoria de Cultura Extensão Universitária/NEV- Núcleo de Estudos da Violência.

Também algumas das crianças maiores revelam seu constrangimento diante do cerimonial da fotografia. Visivelmente obrigadas a se porem frente à máquina, têm posturas tensas e fixam a objetiva ora com suspeição, ora em desafio. Muitas dessas fotos deixam transparecer o sentimento de ameaça causado pelo dispositivo fotográfico (presença da máquina, do fotógrafo, disposição fixa no espaço de todos os participantes, imobilidade da pose). Um belo exemplo do modo como Cláudia registra a reação das crianças está na foto da menina com os braços colados ao corpo tenso, o olhar duro para a câmera. Sua postura exprime o constrangimento da situação, constrangimento que a fotógrafa realça ainda mais ao submeter o enquadramento à rigidez de sua “pose”: ela enquadra o corpo por inteiro, cortando apenas o alto da cabeça; e tem o cuidado de “fechar” o quadro rente aos braços apertados contra o corpo, como se o enquadramento é que estivesse “aprisionando” a menina, literalmente “paralisada”.

No outro extremo – o contato mais antigo – não só a pose já se tornou possível, mas a pose característica da foto de identidade já é, também, familiar. E Cláudia a ela não se furta, insistindo no enquadramento de praxe. Vestidos, com suas jaquetas e bonés, os cabelos cortados à moda do branco, muitos homens olham a câmera com aquela espécie de “grau zero” do olhar, aquela “ausência” de si que caracteriza a foto de identidade.

A flexibilidade do enquadramento, assim como vários dos recursos acionados para passar da foto de identidade ao retrato se prestam, como já vimos, a explorar os diferentes níveis de contato; mas eles são postos, também, a serviço da dolorosa constatação do quão degradante para os Yanomami é a aproximação com o branco, e do quanto estão por ela exauridos: são muitos os rostos extenuados, tensos, cansados, os olhares angustiados; destacam-se aqui as mulheres maquiadas, com as sobrancelhas fortemente acentuadas, sinal de que já se entregaram à prostituição.

O porte de alguma peça de roupa, como notamos, pode determinar um enquadramento que capte o detalhe significativo da maior integração do retratado ao mundo branco; mas ele tem também como objetivo tornar patente a humilhante inadequação do uso da vestimenta: é o caso do patético jovem inteiramente vestido com o uniforme de um time de futebol, enquadrado quase de corpo inteiro; ou o das mulheres – enquadradas abaixo do busto – que usam vestidos idênticos do mesmo tecido, a indicar pouco caso da distribuição de roupas feitas em série; ou ainda o da roupa miserável e suja das crianças. Por ocasião de sua visita aos Yanomami, em 1971, o antropólogo francês Pierre Clastres já notara a “aparência de mendigos” dos Yanomami que usavam roupas sem serem capazes, muitas vezes, até de distinguir a diferença entre o traje masculino e o feminino. A atenção e o cuidado da fotógrafa em registrar todos esses detalhes permitem que esses índios vestidos sejam diferenciados daqueles que, nada portando sobre o corpo, se apresentam com dignidade. Ao destruir sua integridade original, a roupa rebaixa homens, mulheres e crianças que não têm o hábito de as usar.

Se os retratos expõem o nível de degradação ao qual leva o contato, eles permitem, de um outro modo, restituir a integridade perdida dos Yanomami. Com certeza este não parece um gênero de fotografia apropriado para povos indígenas, para os quais a “interioridade” não faz sentido e a noção de sujeito não se aplica. No entanto esta inadequação mesma tem o dom de operar como que uma “torção” na nossa maneira habitual de ver o retrato, fazendo-nos olhar esses índios de um outro modo: sem a expectativa de neles nos espelharmos, nem tampouco de nos depararmos com o “outro”, mas – quem sabe? – de nos aproximarmos do “último círculo” de liberdade humana, como denominou o antropólogo.

Usada por Cláudia Andujar como epígrafe do relato que fez de sua visita aos Yanomami, a afirmação de Clastres é a conclusão de um texto no qual ele louva a liberdade desta que é “a última sociedade primitiva livre da América do Sul, e certamente também do mundo” [11]. A escuta atenciosa da fotógrafa à fala do antropólogo faz pensar que talvez Cláudia tenha chegado até os Yanomami num momento crucial: quando o último círculo acaba de ser rompido e os efeitos desta ruptura já se fazem notar; mas a tempo, ainda, de captar os lampejos desta liberdade derradeira, que Clastres saudou com tanta ênfase.

[11] Clastres,P. “Le dernier cercle”, Le temps modernes, no. 298, 27º ano. Paris, 1971, p. 1940.

Marcação/Demarcação

Provavelmente a única obra fotográfica de Cláudia sobre os Yanomami que está integrada num projeto cujos objetivos ultrapassam a fotografia, mas que a engaja também como fotógrafa, “Marcados” pode ser ainda considerado um trabalho paradigmático porque se faz acompanhar de um relatório que documenta a própria situação em que as fotografias foram feitas. Com 219 páginas e inteiramente produzido pela fotógrafa, o documento presta contas minuciosamente de todas as atividades realizadas pelo grupo: além de mencionar cada um dos complicados deslocamentos e de especificar todas as tarefas cumpridas pelos viajantes, ela descreve as vias de acesso às diferentes regiões, dá conta dos mais variados meios de transporte usados, enumera aldeias, recenseia seus habitantes, os doentes, os mortos, discrimina as vacinas feitas, expõe o modo de vida destas populações em relação ao uso da terra, apresenta números, mapas e, valendo-se da riqueza de seu conhecimento empírico dos Yanomami, faz suas próprias considerações com vistas à demarcação do território[12].

[12] Relatório Yanomami 82 – Situação do contato e saúde Recomendações para a criação e estruturação do Parque Yanomami. Comissão pela Criação do Parque Yanomami – CCPY, São Paulo, 1982.

Cláudia participou, durante vinte anos, da luta pela demarcação do território Yanomami. Sua rica experiência com os índios, a familiaridade que adquiriu com o seu modo de vida e relação com a terra foram de grande valia para a definição da extensão e dos limites desse território.

Demarcar – eis uma tarefa que implica também, mais uma vez, no uso da marca e traz de novo à mente as suas várias funções e ambigüidades. Com efeito, se os números sobre os corpos dos índios sinalizam sua entrada no mundo branco, é também por meio da marca que o território Yanomami vai ser instituído. Do mesmo modo que a identificação, a demarcação também opera por meio de marcas. São as marcas no chão que desenharão os contornos do território; e que, conseqüentemente, fixarão dentro de uma determinada ordem jurídica, política e administrativa uma extensão de terra que, no caso dos Yanomami, é tradicionalmente medida pelo alcance dos passos humanos. De uma terra móvel, portanto, que acompanha os deslocamentos determinados pelas necessidades políticas, de aliança e de sobrevivência de seus habitantes.

Marcar/demarcar: esse duplo gesto sugere, de fato, uma correspondência entre a identificação dos indivíduos e a atribuição de um território – ambas iniciativas do branco que refletem a ambigüidade do contato. Enquanto a fotografia de identificação visa proteger a saúde dos índios, mas também remete à sua inscrição numa determinada ordem social, a demarcação que os protege das ameaças exteriores também fixa, como numa foto, limites a uma terra que antes se deslocava com seus moradores.

No seu texto “Pergunta e resposta”, no qual este contraponto é analisado enquanto exercício de poder, Elias Canetti afirma que a primeira de todas as perguntas se refere à identidade, e a segunda ao lugar[13]. Se acatarmos o ponto de vista do escritor, que considera a resposta como um primeiro gesto de submissão, fica evidente como a identificação dos Yanomami e de seus lugares pode ser agressiva e desastrosa para a sua cultura. Pois assim como eles não têm nome, também não o tem o lugar que habitam. Ao buscar localizar, mais de vinte anos depois, os locais onde as fotos de “Marcados” foram feitas, Cláudia pôde constatar que ninguém sabia mais onde se encontravam e que nenhum índio os conhecia.

[13] Canetti,E. Massa e Poder, Editora Universidade de Brasília/Melhoramentos. São Paulo/Brasília, 1983, p. 319.

Tradicionalmente, é a fotógrafa quem informa, na cultura Yanomami nomes de pessoas e lugares não têm importância; para eles os lugares têm um nome apenas temporário, enquanto ali se mora, ou, talvez, nem isto. Por exemplo: o rio das folhas de tal árvore; ou o rio de tal bicho. Uma pessoa também não tem nome; tem um apelido dado pelos outros, em função de algo que nela se destaca. Por exemplo: Kopenawa, nome de um xamã Yanomami, quer dizer uma vespa que morde, um bichinho valente.

O território é, assim como a identidade, uma construção que os brancos sobrepõem a uma realidade de outra ordem, que não se enquadra nas suas categorias. A área utilizada pelos Yanomami, assim como as divisões culturais e políticas específicas dos diferentes grupos depende de vários fatores, dentre os quais está o modo das várias aldeias se relacionarem entre si. Segundo estudos antropológicos mencionados no documento de Cláudia, as relações entre aldeias Yanomami envolvem prestações mútuas de serviços, troca de bens, intercâmbios matrimoniais, alianças políticas e participação cerimonial e religiosa. A dinâmica da sociedade depende, desse modo, da movimentação entre as aldeias ou conjuntos de aldeias – uma movimentação que implica em freqüentes contatos intensos e prolongados entre aldeias. Em termos de distância linear, com maior ou menor freqüência, os índios podem percorrer uma rede de trilhas através da mata que liga as comunidades com distâncias que vão de 10 a 150 quilômetros.

Tal como está descrita no relatório de Cláudia, a terra ocupada pelos Yanomami se compõe de três círculos. Ao redor da habitação, eles utilizam uma área de cerca de 900m2 por pessoa para abrir roças. A cada dois anos eles migram cerca de três quilômetros para refazer as roças. Além disso, utilizam também uma área mais extensa em torno da habitação, num raio de aproximadamente 15 quilômetros, para obter os produtos da caça, da pesca e da coleta. O esgotamento dessa área ou algum acontecimento de outro tipo – epidemias, hostilidades com outras comunidades – levam a migrações maiores, num raio de 10 a 30 quilômetros. As velhas roças abandonadas, entretanto, são usadas ainda por muitos anos, para colheita de produtos agrícolas de ciclo, como a banana ou a pupunha.

Um outro dado levantado pelos estudos antropológicos, que repercute sobre a relação dos Yanomami com a terra, é a capacidade de segmentação das suas aldeias. Esta é uma característica marcante da organização social desses índios: quando uma comunidade cresce além de certos limites difíceis de determinar com precisão, a tendência é surgir uma rivalidade política em seu seio, de modo a motivar uma divisão da comunidade. Uma parte dos índios da aldeia se afasta, instalando-se em local próprio. São esses dados que justificam a demarcação de um extenso e contínuo território para os Yanomami.

Sem dúvida a demarcação de um território para uma população com tal mobilidade representa uma violação de sua vida material, de seus hábitos e costumes. Mas ao mesmo tempo, sem os limites que impedem a entrada do branco, a vida dos Yanomami está em risco permanente, assim como estão as riquezas naturais que sua terra abriga. Tão ambígua quanto a marca, ou o número, a demarcação é, sem dúvida, uma necessidade imperiosa para os Yanomami; mas traz também na sua inspiração o projeto de imobilidade que caracteriza as fronteiras do mundo branco – ainda que a reivindicação de um território extenso e contínuo defendida pelos que lutaram pela demarcação, como Cláudia, visasse permitir a maior amplitude desses deslocamentos.

*

Estamos habituados a ver, hoje em dia, obras de artistas nas quais a documentação: sejam escritos, sejam dados, sejam mapas, ou outros tipos de registro – constitui uma parte integrante.Também conhecemos artistas que se voltam para determinadas comunidades ou locais (moradores de rua, ex-prisioneiros, índios, mas também fronteiras, favelas, campos de exilados, etc), passando muitas vezes algum tempo na sua proximidade para um contato mais direto.

Na sua “necessidade” incontornável, o trabalho de Cláudia junto aos Yanomami é único também em relação a estas experiências mais recentes. Mais que isto, ao contemplar a dupla tarefa de fotografar e de relatar, de fazer o registro da imagem e de constituir o espaço como narrativa, “Marcados” pode ainda ser visto como uma obra única dentro da própria produção artística de Cláudia por reiterar, por meio da escrita, um compromisso que suas fotografias, a seu modo, sempre tornaram evidente.