51.072 345 de brasileiros são a favor da tortura. 51.072 345 de brasileiros admitem o armamento da população. 51.072.345 de brasileiros aceitam a atuação das milícias. 51.072.345 de brasileiros concordam com a justiça feita pelas próprias mãos. 51.072.345 de brasileiros…

Cavalos no ar

Meu tema é o instante? Meu tema de vida. Procuroestar a par dele, divido-me milhares de vezes emtantas vezes quanto os instantes que decorrem,fragmentária que sou e precários osmomentos – só me comprometo com a vida que nasça com otempo e com ele cresça: só no tempo há espaço para mim.Clarice Lispector

And this is artificial moonlightAn artificial skyHorses in the airFeet on the groundNever seenThis picture before

Versos de Philip Glass (do disco The photographer da peça com o mesmo título, montada no Holland Festival, 1982).

Para Muybridge, gentleman e fotógrafo, os cavalos voam.

Entre uma pisada e outra, elevam suas patas no ar e flutuam.

Por um tempo ínfimo, imperceptível aos olhos humanos, eles

voam.

A partir de 1872, o reconhecido fotógrafo de paisagens Edward Muybridge

Dedica sua vida ao estudo dos seres humanos e dos animais em movimento.

É a imagem invisível nesse movimento que ele busca fixar.

Com que olhos terá Muybridge entrevisto o vôo dos cavalos?

***

O fotógrafo aplica seu olho à máquina. O seu é o olho mecânico que desumaniza o tempo ao manipular a nossa percepção . A imagem fotográfica opera uma condensação, o esmagamento de um futuro: o tempo do espectador, contra um passado: o tempo da pose. Por isto, através do olhar a foto interpela a nossa relação habitual com o tempo.

É sob esse prisma da nossa relação com o tempo que Roland Barthes aborda a fotografia feita por Alexander Gardiner do jovem Lewis Payne, que tentou assassinar o Secretário de Estado americano W.H. Seward e espera na cela pela hora de seu enforcamento. Ela nos emociona, diz Barthes, exatamente por esta equivalência entre passado e futuro – o “futuro anterior” da imagem que joga com a morte: ele vai morrer, ele já morreu. Nesta imagem são simultâneas a morte futura e a morte que já se deu; estranha magia que, ao nos proporcionar dois tempos diferentes numa visão simultânea, fere de morte o próprio presente[1].

[1] Barthes, Roland. La chambre claire – Notes sur la photographie , Cahiers du Cinéma/Gallimard/Seuil. Paris, 1980.

E quando as imagens escapam aos olhos humanos, quando permanecem invisíveis e só adquirem o estatuto de imagem quando desveladas pelo olho da máquina que as pode ver? Então não é bem o presente que se encontra ameaçado, é o próprio tempo que se abre como um precipício aos nossos pés. Diante dos cavalos de Muybridge, somos nós que flutuamos, incapazes de nos determinarmos em relação a esse tempo que se desdobra à nossa frente. Roubar imagens ao tempo – deliciosa astúcia da qual o tempo se vinga fixando tais imagens num presente contínuo, em eterna cavalgada, indiferente aos nossos passos perescíveis.

É este momento limite, quando o olho da máquina torna-se capaz de perceber e de gerar imagens que nós, humanos, não vemos, que Muybridge apaixonadamente fixa e revela nas suas séries de imagens – como se ao modo de “tornar visível” da fotografia coubessse fazer a demonstração daquilo que a arte realiza como um achado. Na experiência de Muybridge, um olho não mais humano antevê as patas do cavalo lançadas ao ar; olho-máquina, olho humano investido pela visão da máquina, olho replicante de fotógrafo capaz, como no filme de Ridley Scott, de sentir a dor, o amor e a premência do tempo dentro de um corpo fabricado como máquina [2].

[2] A descoberta de Muybridge prepara a descoberta do cinema. Este trabalhará o tempo num sentido inverso ao de Muybridge, imprimindo moviment às suas imagens, o que tornará o olho incapaz de ver as imagens de cada fotograma. Solitário, Dziga Vertov propõe o seu “cinema-olho” como consagração desse olho mecânico, capaz de uma visão que humano, “imperfeito”, não pode ter. Suas experiências com o movimento no cinema trabalharão com extremo frescor esta “extensão” da visão no tempo que a máquina introduz.

As fotos seriadas de Muybridge revelam o desdobramento, também no espectador, dos mecanismos em ação na imagem fotográfica: subterrânea, a foto investe o nosso olho, dele se apropria e nos faz ver as imagens tal como a máquina as vê – com esse seu novo modo de sensibilidade. Olhos nossos replicantes, para os quais a inocência não mais se coloca: olhos “humanos” capazes de ver, no ar, galopando, os cavalos de Muybridge; e, no céu artificial, de mentira, um luar nunca antes visto [3].

[3] A invocação da experiência de Muybridge se inspira na composição musical The Photographer, do compositor americano Philip Glass, que menciona um céu e uma lua artificiais “nunca vistos” – versos citados na epígrafe deste texto.

***

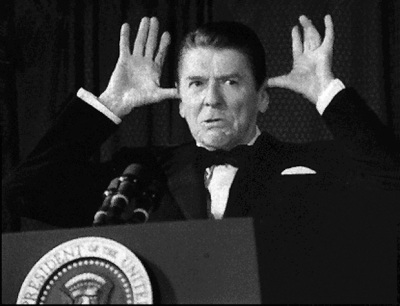

A imprensa do mundo inteiro estampou recentemente uma imagem, também, mas de outro modo, inusitada: o presidente Reagan, em conhecido gesto que designa o burro, abana as mãos ao lado das orelhas, diante dos convivas de um jantar oferecido pela Associação de Repórteres Fotográficos dos Estados Unidos. A imagem criada pelo Presidente dos Estados Unidos destinava-se a permanecer invisível desde que, sabia-se, os fotógrafos não portariam suas máquinas naquela cerimônia. É o que provavelmente pensava também Reagan, ao fazer seu gesto de desabafo: “Há anos eu esperava esta oportunidade” – teria dito o Presidente. Mas a câmera de uma cadeia de televisão por cabo, instalada sem o seu conhecimento registrou a imagem, oferecendo-a aos olhos do mundo todo.

Se aproximo este episódio da história de Muybridge é porque ele também é fruto de um dispositivo montado em torno de um invisível para explorar, por meio de um outro tipo de furto, os limites da imagem fotográfica. Mas, diferentemente do primeiro dispositivo, aquilo que foi feito para não se tornar visível através da máquina fotográfica – o gesto do Presidente – acaba surgindo aos nossos olhos por um terceiro furto, de uma máquina talvez mais insinuante, a câmera de televisão, que não participava da cena concebida pelo Presidente. Se o dispositivo concebido por Muybridge visava estender, de dentro para fora, os limites da imagem fotográfica, revelando o invisível, a cena de Reagan por sua vez procurava reduzi-los de fora, apontando o invisível da imagem: a verdade do Presidente.

Uma brincadeira de crianças propõe a imagem de um burro fixada numa parede. A cauda destacada é oferecida a um dos participantes, que, de olhos vendados, deve girar várias vezes o corpo, perdendo a noção do espaço a sua volta, para tentar fixar corretamente a cauda à imagem do burro. Ganha o jogo aquele que conseguir colocar o adereço no seu lugar correto.

Não fôra o elemento surpresa que permitiu a produção da imagem final, exibida nos jornais de todo o mundo, a brincadeira de Reagan diante dos fotógrafos teria grande afinidade com este jogo infantil, onde a imagem do burro deve ser integrada justamente por aquele que não a vê. Pois vendo o presidente agitar as mãos diante dos fotógrafos, a ausência de suas máquinas fez destes verdadeiros “cegos”, incapazes de “ver” e “integrar” a imagem do burro que se lhes oferece. Mas quem, então, ganha esse jogo e cumpre o ato final da designação?

Na verdade a brincadeira de Reagan é mais arriscada do que parece a princípio. O gesto do Presidente ao abrir seu discurso subentende um outro, mais cifrado, que parece dizer: senhores fotógrafos, aqui vim para lhes roubar uma imagem. A minha imagem. A vocês cujo trabalho é me captar, venho mostrar que sou uma imagem, e que a única coisa que vocês podem fazer é fixá-la e multiplicá-la, apenas e para sempre. Estas orelhas de burro mostram o que vocês não podem perceber, a minha única verdade: sou só imagem. Verdade que a vocês só é dado perceber sem máquina, quando a imagem “se furta” aos seus olhos de fotógrafos.

Se examinarmos o dispositivo que dá origem a esta imagem veremos que ele é, na verdade, atravessado por dois olhares interiores à cena; mas, curiosamente, nenhum deles é capaz de “ver” a imagem. A visão virá, com efeito, do único olhar exterior à cena armada pelo Presidente, o olhar da câmera de televisão.

Dentre os participantes, Reagan não olha. Oferecendo-se ao olhar, o ex-ator não vê – ao contrário, “faz-se” imagem. Os fotógrafos, a quem a imagem é dirigida, não a podem ver como fotógrafos, incapazes que estão de fixá-la. Questão que pode ser duplicada por uma outra: como ter um olhar de fotógrafo diante de uma imagem “fabricada”?

Enquanto isso, um outro olho, de uma outra máquina, é capaz de ver esta imagem concebida por um hábil manipulador de imagens. Não prevista pelo “metteur-em-scène”, a câmera de televisão rouba a Reagan sua imagem, retira ao criador a sua “cena”. Pois se o que Reagan encenava era o seu estatuto de imagem – sua derradeira verdade – incapturável, quando sua encenação “vira” também imagem e chega aos nossos olhos espectadores, inverte-se de novo o sentido do dispositivo. A verdade de Reagan torna-se também uma imagem – mais uma imagem do Presidente – um homem sem “verdade” que não pode se furtar à própria imagem. E é nesse lugar “sem verdade” da imagem que a máquina vai captar seu único ato verdadeiro, transformando em imagem “de verdade” o momento em que a máscara se afivela ao rosto vazio.

É que no dispositivo armado por Reagan não estava prevista a possibilidade desta outra imagem, mais sorrateira, a da televisão, cuja particularidade é efetivar a extraordinária superposição entre o tempo de captura da imagem e o tempo da sua visão. Por sua própria natureza, a imagem da televisão se estende no tempo, transcendendo o instante, e capta toda a cena.

A partir do momento em que a máquina tornou visíveis as imagens invisíveis, criar imagens tornou-se um gesto de grande complexidade e muitas repercussões. Mas quando a máquina incorpora o tempo e a imagem torna-se simultânea à sua fabricação, passa-se da demonstração (Muybridge) à encenação; e ao se captar a cena o que se encena é a própria imagem.

Quando Muybridge imobilizou no ar os seus cavalos, um mundo secreto (seria esta a “verdade” da fotografia?) veio à tona, que não pára de nos fazer estremecer: ele não só nos apresenta nossa face atingida pelo trabalho invisível do tempo (Barthes), mas nos oferece também o invisível, que nossa experiência do tempo não nos permitia vislumbrar. Quando a câmera de televisão torna-se capaz de criar e mostrar imagens simultaneamente, imagens que se constituem e se desfazem diante de nossos olhos, que se tornam, ao mesmo tempo, presentes e ausentes – é a própria “cena” da imagem que se desnuda.

Publicado no Folhetim, Folha de São Paulo, 12 de junho de 1983.