51.072 345 de brasileiros são a favor da tortura. 51.072 345 de brasileiros admitem o armamento da população. 51.072.345 de brasileiros aceitam a atuação das milícias. 51.072.345 de brasileiros concordam com a justiça feita pelas próprias mãos. 51.072.345 de brasileiros…

O homem de costas

Ausência de psicologia, distanciamento narrativo e materialidade de gestos e corpos remetem o filme “Gente da Sicília”, em cartaz em SP *, às obras de Yasujiro Ozu e Bertolt Brecht

* agosto de 2000, especial para a Folha

Que há de tão intenso no primeiro plano de “Gente da Sicília” para percebermos a perturbação da personagem mesmo sem ver o seu rosto, para sentirmos o arco de tensão que rege o filme? Um homem está sentado à beira-mar. Sua silhueta escura e pesada, de costas para nós, ocupa o primeiro plano da cena e “fecha” parte da linha inferior do quadro. Imóvel no seu casaco negro, ele parece contemplar, pensativo, a vista que se oferece à distância. À sua frente, o mar e, ao fundo, a paisagem iluminada da Sicília. Ao nível de sua cabeça, o céu e as nuvens. À esquerda, a pedra do cais dá continuidade à silhueta, que parece emergir da terra; uma sombra se projeta no chão. À direita a massa cinzenta do mar, um pequeno trecho de porto com uma escada de pedra. A estratégia desta composição, que distribui pesos e volumes no espaço, opera também em relação ao primeiro plano e ao fundo do quadro. Se a terra toma o lado esquerdo, e o mar, o direito, o espaço fora do quadro, para o qual o homem volta as costas, cria uma tensão entre o primeiro plano e o fundo, entre o que “fica para trás” e o que se oferece à frente. Por isso temos a sensação de que o personagem está dilacerado: voltado para o horizonte, o que ele deixa para trás o perturba e abala, e isto tem a ver com o que se estampa à sua frente, a Sicília. Percebemos que se trata do presente e do passado, da custosa dialética que se tece entre ambos (da história, portanto), de um duro enfrentamento ao qual o homem se entregará com força e obstinação. Por isso ele se sente tomado de “abstratos furores” – como na primeira frase do livro de Elio Vitorini que inspirou o filme, da qual esse plano seria o equivalente cinematográfico. Se percebemos esse estado tão íntimo quanto abstrato da personagem, a forte tensão entre presente e passado, isto não se deve nem à expressão de uma plenitude psicológica da personagem nem à nossa identificação com ela.

Cortes insólitos

Sabemos que no cinema de Straub-Huillet não existe esse tipo de transação com o espectador, não há cumplicidade nem transparência. O que tanto nos mobiliza, ao contrário, é fruto da forte intervenção dos diretores: do enquadramento que se explicita enquanto tal, do corte insólito dos corpos que escapa à distinção tradicional entre figura-fundo, da ruptura da unidade sonoro-visual ou ainda da escansão particular da voz como que destacada do corpo.

Daquilo que os semiólogos chamam de marcas da enunciação e que, em vez de colocar o espectador à distância ou de se traduzir em “expressão” do autor, antes se explicita como matéria viva, “como energia que nos quer vivos e alertas”.

Thorel alude à qualidade massiva, quase geológica das figuras e das paisagens de Straub-Huillet, ao caráter telúrico da energia que os move. Com efeito, é da terra que se trata: essa que propicia as laranjas, as favas, o óleo, os tomates, o pão -matérias vivas da lembrança de Silvestro e de sua mãe. Memória que não lhes é particular, mas pertence a todo um povo sediado no mesmo chão, debaixo do mesmo sol e de frente para o mesmo mar – esse mesmo que traz o harengue e o vento que brinca nas colinas. Na sua escansão muito particular, em que as palavras parecem “citadas” para devolver o texto à oralidade, passado e presente são a matéria viva da história, que ora se opõem, ora se interpenetram, tecendo aos poucos a compreensão do homem (e a nossa) e acalmando os seus furores.

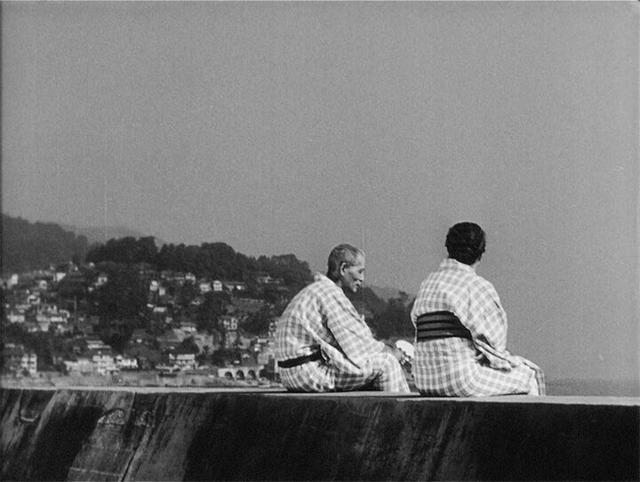

Um cinema das coisas vivas e de um tempo palpável, da presença dos corpos e dos gestos, o filme de Straub me fez pensar no diretor japonês Yasujiro Ozu e na sensação de “naturalidade” que seus filmes suscitam. A lembrança foi despertada pelo texto “O Homem Que Se Levanta”, onde Alain Bergala revela o paradoxo, no cinema de Ozu, de uma enunciação violentamente arbitrária, que produz efeitos de transparência e de epifania do real. A enunciação forte, marcada e sistemática de Ozu deixa o espectador com a mesma sensação da sua liberdade e do respeito pelas coisas que o filme de Straub-Huillet. Há um plano em “Viagem a Tóquio” (“Tokyo Monogatari”, 1953) em que o casal de velhos que visita os filhos é visto também de costas e à beira-mar, no balneário para onde os filhos os mandaram. O plano os mostra sentados, de longe e em diagonal. De vez em quando trocam frases, sem se voltarem completamente um para o outro. Percebemos, no entanto, nesse abandono o entendimento mútuo, o peso da decepção com os filhos e, ao mesmo tempo, a compreensão profunda que ambos têm da situação. Sabemos que Ozu nunca ilustra a psicologia de seus personagens, que recusa o close-up e a troca de olhares (o uso do campo-contracampo), que instituem o simbolismo psicológico.

Olhares simultâneos

Para o crítico Shiguériko Hasumi o lirismo do diretor se exprime no gesto de dois seres que olham um mesmo objeto simultaneamente, virando paralelamente os olhos. Estas cenas tardias no relato começam justamente com os personagens de costas, em diagonal, executando alternadamente o mesmo gesto. Então a duração se descontrai, e se explicita a comunhão de dois seres. Hasumi nota que, quando os personagens de Ozu são íntimos, são sempre filmados por trás e em diagonal, enquanto pousam os olhos sobre algum objeto.

Ao serem mostradas suas costas, seus quadris e até seus pés, a comunhão se evidencia numa espécie de “lirismo das costas imóveis” – o que explicará o balcão do bar como cenário favorito do diretor. É assim que Hasumi explica a emoção na cena do pai e filho em “Era Uma Vez um Pai” (“Chichi Ariki”,1949). De pé e mais uma vez de costas, pai e filho pescam à beira do rio. Os fios das varas, arrastados pela corrente, são puxados do mesmo modo pelos dois. A repetição sincrônica desse gesto monótono e pouco natural, mecânico, nos faz testemunhas de uma cumplicidade. Eles olham a água do rio em movimento, mas, sem o simbolismo psicológico do objeto do olhar, seu olhar não vê propriamente; apenas capta o movimento, tornando-se também ritmo, como se pai e filho apenas sentissem o tempo passar.

Como explicar nossa candura nesses filmes em que é tão explícita a presença do dispositivo de enunciação? O que acontece para não nos sentirmos nem excluídos nem oprimidos, para termos a impressão de uma percepção direta das coisas? A propósito de Ozu, Alain Bergala evoca uma enunciação ao mesmo tempo forte, marcada, mas “sem origem”, isto é, onde o autor não teria nenhuma consistência imaginária. Recusando a transitividade ficcional, a soberania do autor e o distanciamento implicado na crítica da representação, Ozu apresentaria uma “enunciação sem autor” ou em que o lugar do autor estaria “vazio”. Onde o que é mostrado pode voltar com força, causando a sensação do contato “direto” e do acesso imediato às coisas. Ora, distanciamento é uma noção associada ao cinema de Straub-Huillet, seguidores de Brecht, de quem filmaram um texto -“Geschichtsunterricht” (“Leçons d’Histoire”,1972).

História no lugar do destino

É um procedimento que visa em princípio um espectador lúcido e contido (aliás, nada mais alheio ao cinema de Ozu que a afinidade marxista dos dois diretores e seu ponto de vista crítico em relação ao modo de representação cinematográfico). Entretanto, em seu elogio do filme, o escritor Peter Handke valoriza justamente a presença da dor, que, por não existir em Brecht, daria maior realce ao trabalho de Straub-Huillet.

Os dois diretores acolhem o elogio, mas recusam a visão do distanciamento como “abstração inumana”, assim como não aceitam o modo como este tem sido comumente entendido. Straub-Huillet vêem na grande paixão de Brecht pelo teatro grego a base da sua reflexão sobre o trabalho teatral de seu tempo. Assim, o distanciamento seria um modo de voltar à origem do teatro, ao classicismo que eles também almejam para o seu cinema. Como Brecht, Straub e Huillet, em sua busca do classicismo, colocam a história no lugar do destino, que preside a vida das personagens da tragédia grega.

História que, como na tragédia, não exclui o patos, a dor do passado e do futuro. Seja por meio do vazio em Ozu, seja por meio do pleno da história em Straub-Huillet, entendemos finalmente por que esses personagens de costas tanto nos afetam. Eles não precisam nos mostrar o rosto para tornarem viva a sua presença. Nem nos fitar para que participemos de seu mundo.